- Indico style

- Indico style - inline minutes

- Indico style - numbered

- Indico style - numbered + minutes

- Indico Weeks View

LXXV International Conference «NUCLEUS – 2025. Nuclear physics, elementary particle physics and nuclear technologies»

→

Europe/Moscow

St. Petersburg State University

St. Petersburg State University

Description

The conference will take place at Saint Petersburg State University (SPbU) and it is devoted to the actual nuclear and high energy physics problems, nuclear medicine, neutron and synchrotron research and their applications. This is the oldest international nuclear conference in Russia and also one of the oldest worldwide (established in 1951). The main conference program will cover a rather broad range of topics.

The aim of the conference is the discussion of the latest results on:

- Experimental and theoretical studies of nuclei.

- Experimental and theoretical studies of nuclear reactions.

- Modern methods and technologies of nuclear physics.

- Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics.

- Physics of neutrino and nuclear astrophysics.

- Neutron and synchrotron research and infrastructure for its realization.

- Nuclear medicine.

- Nuclear physics methods in application to the study of cultural heritage.

The program will include plenary, oral and poster presentations.

The working language of the Conference is Russian and English.

Only in-person participation is possible.

Important dates

Abstract submission deadline: 29 April 2025 (Extended!)Abstract notification: 15 May 2025

Конференция состоится в Санкт-Петербургском Государственном Университете и будет посвящена актуальным проблемам ядерной физики, физики высоких энергий, ядерной энергетики и ядерной медицины. Также внимание будет уделено исследованиям с использованием синхротронного излучения и нейтронов. Конференция является старейшей в России и одной из старейших в мире по ядерным исследованиям (проводится с 1951 года). Основная программа конференции охватывает широкий спектр научных направлений.

Целью конференции является обсуждение последних результатов по следующим темам:

- Экспериментальные и теоретические исследования свойств атомных ядер.

- Экспериментальные и теоретические исследования ядерных реакций.

- Современные ядерно-физические методы и технологии.

- Релятивистская ядерная физика, физика элементарных частиц и физика высоких энергий.

- Физика нейтрино и астрофизика.

- Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации.

- Ядерная медицина.

- Ядерно-физические методы в изучении объектов культурного наследия.

Программа будет включать пленарные, устные и стендовые доклады

Рабочие языки конференции — русский и английский.

Предусмотрено только очное участие.

Важные даты

Срок подачи тезисов: продлен до 29 апреля 2025Уведомление о приеме тезисов: до 15 мая 2025

Организаторы

|

Партнеры

Contact

Participants

Abdulbosit Mukhammadsoliev

Abdullah Shehada

Ahmed Mohammed

Aida Galoyan

Aleksandr Davydov

Aleksandr Makarov

Aleksandr Mazur

Aleksandr Svetlichnyi

Aleksandr Zubankov

Aleksandra Marova

Aleksei Popov

Aleksey Tishevsky

Alena Kazakova

Alena Kuznetsova

Alexander Baranov

Alexander Chepurnov

Alexander D'yachenko

Alexander Efimov

Alexander Golubev

Alexander Madumarov

Alexander Motovilov

Alexander Rodin

Alexander Solovyev

Alexander Vorobyev

Alexandra Friesen

Alexey Aparin

Alexey Barabanov

Alexey Grachkov

Alexey Konovalov

Alexey Severyukhin

Alexey Shcherbakov

Alisher Aitbayev

Alisher Temirzhanov

Alla Demyanova

Anastasia Dmitrieva

Anastasia Gerasimova

Anastassiya Fedosimova

Anatolii Egorov

Anatoly Kolozhvari

Andrei Durov

Andrei Nichyparchuk

Andrei Zelenov

andrey arkhangelskiy

Andrey Bezbakh

Andrey Chugunov

Andrey Danilov

Andrey Pan

Aniruddha Dey

Anna Andreeva

Anna Klimochkina

Anna Kulikovskaya

Anna Mikhailova

Anton Baldin

Anton Bazhin

Anwar Ibrahim

Arkadiy Taranenko

Arseniy Shabanov

Artem Amirkhanov

Artem Korobitsin

Asghar Aryanfar

ASHUTOSH KAUSHIK

Avinash Agarwal

Azizbek Tulkinov

Bakhodir Kayumov

Bakhtiyar Sadykov

Bakytzhan Urazbekov

Bulat Khamidullin

Bảo Ngọc Nguyễn

Cesar Ceballos Sanchez

Daniil Ivanov

Daria Larionova

Daria Prokhorova

Dastan Ibadullayev

Dauren Aznabayev

Denis Khliustin

Dildora Rasulova

Dilshod Alimov

Dim Idrisov

Dimitar Grozdanov

Dinara Valiolda

Dmitriy Semenov

Dmitry Averyanov

Dmitry Finogeev

Dmitry Rodkin

Dmitry Sosnov

Eduard Kozulin

Egor Alpatov

Egor Bannikov

Egor Zemlin

Ekaterina Klevtsova

Ekaterina Vasyagina

Elena Kurakina

Elena Yuzhakova

Elena Zemlyanaya

Elijah Zaripov

Elina Baldina

Elmurod Yusupov

Erdemchimeg Batchuluun

Ergash Tursunov

Erkinjon Ikromkhonov

Evgenii Mardyban

Evgeniy Unzhakov

Evgeny Balbutsev

Evgeny Solodov

Farrukh Otakhonov

Fazilat Rasulova

Fedor Guber

Gennady Fedotovich

Georgi Shpenkov

Grigory Feofilov

Gulnaz Ussabayeva

Gurjav Ganbold

Ibragim Alikhanov

Igor Alekseev

Igor Izosimov

Igor Smirnov

Igor Vorobev

Ilia Drachnev

Inna Serenkova

Irfan Haider

Irina Aref'eva

Irina Lomskaya

Irina Mazur

Irina Molodtsova

Irina Son

IVAN BORZOV

Ivan Goncharenko

Ivan Mitropolsky

Jana Baraka

Janseitov Daniyar

Ji-Hoon Ha

Kakhramon Tursunmakhatov

Karima Nomozova

Kirill Slizhevskii

Konstantin Beloborodov

Ksenia Alishina

leonid dzhilavyan

Leonid Skripnikov

Loic Katarebe

Lyudmila Andronenko

Mahendra Goray

Makhmudjon Nadirbekov

Manoj Sharma

Marianna Kulkova

Marimuthu Natarajan

Marina Gustova

Marina Pokidova

Mark Povolotskiy

Marzieh Shekari Tousi

Maxim Dovbnenko

Maxim Trushin

Mehdi Nasri Nasrabadi

Mikhail Demichev

Mikhail Gorelik

Mikhail Mamaev

Mikhail Naumenko

Mikhail Onegin

Mikhail Shitov

Mikhail Sukhanov

Minaya Allahverdiyeva

Mingming Zhang

Mishel Khirk

Nadezhda Ladygina

Nadezhda Nikolaeva

Narmin Nasibova

Nazar Burmasov

Nelli Pukhaeva

Nijat Mirzayev

Nikita Kalugin

Nikita Lashmanov

Nikita Moiseev

Nikita Tsegelnik

Nikodim Makarov

Nikolay Arsenyev

Nikolay Gorbunov

Nikolay Karpushkin

Ntombizonke Kheswa

Oleg Bogdanov

Oleg Golosov

Oleg Karavichev

Oleg Rogachevsky

Oleg Selyugin

Oleg Shcherbakov

Oleg Zherebtsov

Olga Bespalova

Olga Piskounova

Olga Rezanova

Olga Shaposhnikova

Olga Sidorova

Omar Abdelsamad

Omar EL BOUNAGUI

Pavel Iaresko

Pavel Kostryukov

Pavel Kudan

Pavel Molkanov

Pavel Prusachenko

Pavel Sharov

Pazlitdin Usmanov

Petr Parfenov

Petr Vishnevskiy

Polina Aleksina

POLINA CHUZHAKOVA

Polina Ivanova

Polina Kutsalo

Rasuljon Kattabekov

Roberto Linares

Roman Sagaidak

Roman Sharypov

Roman Zhokhov

Rostislav Jolos

Sanila Sathyan

Sargylana Mamaeva

Satimboy Polvonov

SATYAM GANGWAR

SAYORA IBRAIMOVA

Sayrambay Igamov

Semyon Mikheev

Semyon Raidun

Sergei Antsupov

Sergei Lashaev

Sergei Stukalov

Sergei Tolmachev

Sergej Avdeyev

Sergey Akulinichev

Sergey Chashin

Sergey Evseev

Sergey Karaevsky

Sergey Korotkov

Sergey Prosnyak

Sergey Taskaev

Serguei Manaenkov

Shakir Zeynalov

Sheremetev Aleksei

Shubham Sharma

Shukhrat Kalandarov

Sobir Turakulov

Stanislav Artamonov

Stanislav Kadmensky

Stanislav Potashev

Stepan Shimanskiy

Sudhir Pandurang Rode

Sultan Musin

Svetalana Kachanovskaya

Svetlana Samarina

Svetlana Simak

Talgat Issatayev

Tamara Korbut

TAPUWA SITHOLE

Tatiana Karavicheva

Temirlan Khussainov

Timur Kulevoy

Trang LE

Tulkun Nasirov

Vadim Babkin

Vadim Kolesnikov

Vadim Volkov

Valeri Lebedev

Valeria Doronina

Valerii Troshin

Valeriy Stepanov

Valeriya Tsygankova

Van Hai Cao

Varvara Minasyan

Vasily Kulikov

Viacheslav Samarin

Viacheslav Vedeneev

Victor Kim

Victor Tarasov

Viktor Riabov

Vladik Yamurzin

Vladimir Bocharnikov

Vladimir Bondarenko

Vladimir Bytev

Vladimir Koltsov

Vladimir Kondratyev

Vladimir Ladygin

Vladimir Maslov

Vladimir Melezhik

Vladimir Stegajlov

Vladimir Uzhinsky

Vladislav Kuskov

Vyacheslav Saburov

Wanli Lv

Yana Otvodenko

Yanzhao Wang

Yifei Niu

Yonghong Wang

Yulia Parfenova

Yuliya Zaripova

Yuri Gurov

Yuri Murin

Yuri Sobolev

Yuriy Uzikov

Yury Ivanov

Yury Kudenko

Yury Pyatkov

Yury Tchuvil'sky

Yury Tsyganov

Zhanna Lebedeva

Zoya Goryainova

Zurab Silagadze

Абдулмажид Аламури

Азамат Темербаев

Айкен Нұрпейсов

Александр Андреев

Александр Власников

Александр Дербин

Александр Долгополов

Александр Каспаров

Александр Кузнецов

Александр Махнёв

Александр Пашков

Александр Разумов

Александр Степанов

Александр Стрижак

Александр Цыганов

Александр Черницкий

Александр Черняев

Александра Тягельская

Алексей Абрамов

Алексей Дзюба

Алексей Канцырев

Алексей Новоселов

Алексей Соловьев

Алексей Фомин

Алексей Шахов

Алина Васильева

Алина Лагутина

Алина Максимова

Алиса Аверкина

Алиса Донец

Алиса Цымбал

Алмаз Фазлиахметов

Анастасия Арутюнова

Анастасия Денисенко

Анастасия Кострыгина

Анастасия Чуйкина

Анатолий Серебров

Ангелина-Наталия Вуколова

Андрей Зайцев

Андрей Ларионов

Андрей Писклюков

Андрей Пучков

Андрей Шамов

Андрей Шуваев

Анна Безбах

Анна Виноградская

Анна Петровская

Анна Унжакова

Антон Ануфриев

Антон Духвалов

Антон Кузьменков

Антон Растимешин

Антон Рождественский

Антон Халяпин

Аркадий Терехин

Арсений Захаров

Арслан Луканов

Артур Манько

Артём Быстряков

Архангельская Ирина

Богдан Фадеенко

Борис Чернышев

Вадим Исаков

Вадим Монахов

Валентин Нестеренко

Валентина Муратова

Валерий Гаганов

Валерий Кондратьев

Валерий Синев

Валерий Темирбулатов

Валерия Вигер

Василий Горохов

Василий Мочалов

Виктор Анатольевич Матвеев

Виктор Вахтель

Виктор Зайвый

Виктор Лебедев

Виктор Целяев

Виктор Чуриков

Виктория Ипатова

Виталий Градусов

Виталий Лямкин

Виталий Петров

Владимир Варламов

Владимир Вечернин

Владимир Воронин

Владимир Жеребчевский

Владимир Коваленко

Владимир Руднев

Владислав Ларионов

Владислав Фильберт

Вячеслав Белов

Вячеслав Дьячков

Вячеслав Мицук

Вячеслав Тимошин

Галина Пикулина

Геннадий Чулухадзе

Григорий Мерзликин

Дамиан Комар

Данила Мягков

Даниэль Байрамов

Дарья Комарова

Дастан Абдихамитов

Денис Иванов

Денис Шалапинин

Денис Юсюк

Джамшитдин Талибджанов

Дмитрий Дементьев

Дмитрий Иванищев

Дмитрий Илюшкин

Дмитрий Каманин

Дмитрий Любашевский

Дмитрий Пересунько

Дмитрий Рассадов

Дмитрий Философов

Евгений Андронов

Евгений Дорошкевич

Евгений Пермяков

Евгений Юшкин

Егор Филин

Екатерина Кенф

Екатерина Кормазева

Екатерина Парменова

Екатерина Плотникова

Екатерина Хабарова

Екатерина Цапулина

Елена Колганова

Елизавета Рудакова

Жанна Лютова

Иван Бредихин

Иван Вершинин

Иван Карпов

Иван Яковлев

Игорь Коляри

Илона Коваль

Илья Болдов

Илья Гусев

Илья Лебедев

Илья Попов

Илья Чупраков

Ирина Воропаева

Ирина Горохова

Ирина Жаворонкова

Ирина Зарубина

Ирина Хоменко

Кирилл Басиров

Кирилл Галактионов

Кирилл Ковальчук

Константин Груздов

Константин Ершов

Константин Размыслов

Ксения Бутко

Ксения Молоторенко

Ксения Шмойлова

Лариса Титова

Леонид Генералов

Леонид Григоренко

Лидия Галанина

Людмила Варламова

Максим Громов

Максим Мосунов

Марина Бузоверя

Марина Донец

Марина Желтоножская

Мария Ефименко

Мария Мардыбан

Мария Маркова

Марк Терновой

Матвей Мишин

Матвей Панкратов

Михаил Буряков

Михаил Владимиров

Михаил Егоров

Михаил Жаров

Михаил Кирсанов

Михаил Косарев

Михаил Косов

Михаил Малышев

Михаил Мордовской

Михаил Сиомаш

Михаил Федорович Кудояров

Михаил Харинов

Михаил Ходаков

Михаил Шитенков

Михаил Явор

Мохсун Ализаде

Надежда Фурсова

Наргиза Темербулатова

Наталья Зеленская

Нелли Ниязова

Никита Буданов

Никита Ольхович

Никита Чалый

Николай Мальцев

Ноев Иван

Олег Белов

Олег Миклухо

Олеся Порядина

Ольга Рубцова

Ольга Чепурнова

Павел Альжев

Павел Дегтяренко

Павел Зарубин

Павел Кашкаров

Полина Давыдова

Пётр Кравцов

Раиса Көшербаева

Рахматулла Бекмирзаев

Ренат Ибрагимов

Ретивов Василий

Родион Рафиков

Роман Егоров

Роман Тихонов

Рудольф Самойлов

Светлана Белокурова

Светлана Селянкина

Семен Юрченко

Сергей Афонин

Сергей Золотов

Сергей Калинин

Сергей Камерджиев

Сергей Муравьев-Смирнов

Сергей Торилов

Сергей Юрьев

Сергей Яковлев

Сирануш Герасимова

Софья Кобелева

Софья Корнева

Софья Таова

Степан Адоньев

Татьяна Ивашкова

Татьяна Михайлова

Татьяна Третьякова

Татьяна Шашкина

Юлия Береснева

Юлия Щербина

Юрий Красников

Юрий Лютостанский

Юрий Письмак

Юрий Попов

Юрий Хохлов

Юрий Шестаков

Яна Зубрицкая

Яна Кизилова

-

-

09:00

Регистрация участников Фойе актового зала (Санкт-Петербургский Государственный Университет )

Фойе актового зала

Санкт-Петербургский Государственный Университет

-

0. Plenary Актовый Зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет)

Актовый Зал

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Plenary

Convener: Владимир Жеребчевский (СПбГУ)-

1

Торжественное открытие конференции

-

2

Nuclear physics at Saint-Petersburg state university: from fundamental research to nuclear medicine applications

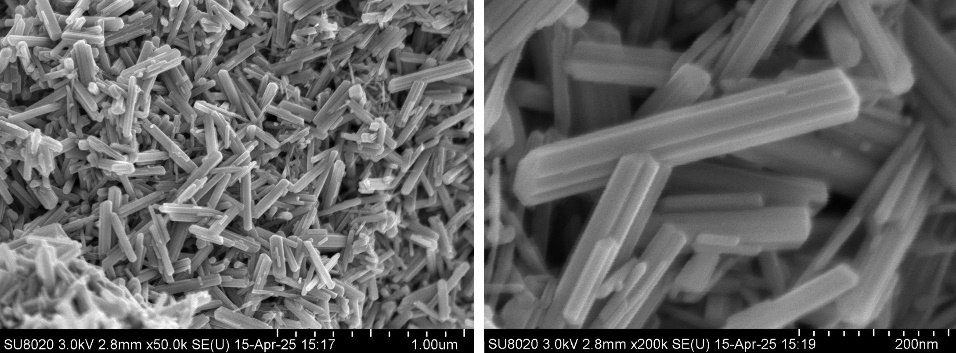

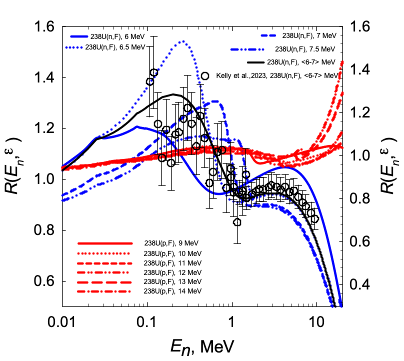

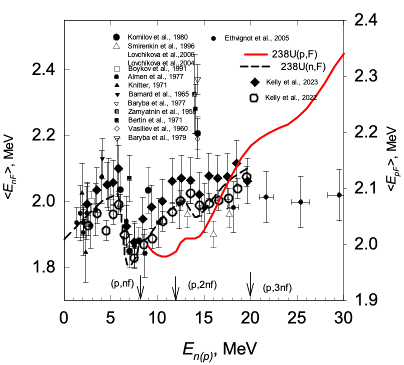

In modern nuclear physics there is growing interest in nuclear reactions at low interaction energies, particularly in studying the mechanisms of medium-mass nuclei formation and decay. This interest came from both fundamental research questions and the significant role these reactions play in nuclear physics, nuclear astrophysics, and the industrial production of radionuclides. Despite the extensive experimental data available today, spanning a wide range of energies and interacting nuclei, gaps remain in nuclear data, particularly concerning the excitation functions of nuclear reactions. This is especially take place for reactions involving projectile particles with energies exceeding 20 MeV in the entrance channel and those producing one or more neutrons in the exit channel. Given the significant interest in such reactions (particularly of (p,n)-type) for producing isotopes used in nuclear medicine [1], the accurate estimation of the corresponding radionuclide yields is essential. In diagnostic procedures these radionuclides are used for both planar imaging and single-photon emission computed tomography (SPECT) with gamma cameras. Pharmaceuticals labeled with positron-emitting radionuclides are used for positron emission tomography (PET). Imaging in nuclear medicine gives visualization of anatomical, functional, and metabolic processes within the human body. An equally important application is the targeted delivery of radiopharmaceuticals to cancer cells for non-surgical tumor treatment. The integration of diagnostic imaging and radionuclide therapy in theranostics (therapy + diagnostics) offers exceptional potential for early, effective diagnosis and treatment of localized tumors and metastatic cancers while minimizing side effects.

This overview presents investigations of medium-mass nuclear reactions along with new technologies for nuclear medicine isotope production developed at Saint-Petersburg State University. The experimental setups for studying beam and detector characteristics are described. These detectors and sensors are being developed for novel tracking systems to investigate superdense nuclear matter in experiments at the NICA accelerator-storage complex. In applied physics, these detectors are implemented in PET scanners and Proton Computer Tomography (diagnostic tool for hadron therapy methods) complexes.

The reported study was supported by the Russian Science Foundation, project no. № 23-12-00042, https://rscf.ru/en/project/23-12-00042/

1. Zherebchevsky V.I., Alekseev I.E., Maltsev N.A. et al., Modern Technologies for Producing Radionuclides for Nuclear Medicine, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., vol. 87, iss. 8, 2023, p. 1207.Speaker: Vladimir Zherebchevsky (Saint-Petersburg State University) -

3

Международный центр нейтронных исследований на базе реактора ПИК

Будет представлен текущий статус и планы по созданию Международного центра нейтронных исследований на основе исследовательского реактора ПИК (НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ, Гатчина), который станет самым мощным источником нейтронов для работы на выведенных пучках,

Реактор ПИК (пучковый исследовательский корпусной) представляет собой источник нейтронов с рекордными параметрами, призванный стать флагманом нейтронных исследований в России. Он представляет собой водо-водяной корпусной реактор, где легкая вода (Н2О) используется как теплоноситель, а тяжелая вода (D2О) как отражатель и замедлитель нейтронов. Плотность потока тепловых нейтронов в отражателе до 1,2·10^15н/см2с.

Для вывода нейтронного излучения из отражателя реактора ПИК, а также облучения образцов, реактор ПИК снабжен значительным числом экспериментальных каналов.

В настоящее время реактор ПИК выведен на энергетический режим работы, в марте 2022г. достигнута тепловая мощность 7 МВт. Введены в эксплуатацию первые 5 станций нейтронного рассеяния, проведены первые эксперименты.

С 2020 г реализуется полномасштабная программа создания приборного парка для проведения экспериментальных исследований на выведенных пучках нейтронов. В конце 2024г изготовлены и поставлены 11 станций первой очереди. Окончание программы и ввод в эксплуатацию 20 станций различного назначения, а также источников нейтронов различного спектрального состава ожидается в ближайшие два года.Speaker: Владимир Воронин (Санкт-Петербургский государственный университет) -

4

60 лет Объединенному институту энергетических и ядерных исследований-Сосны – научные исследования и перспективы развития

Государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» Национальной академии наук Беларуси является правопреемником Института ядерной энергетики АН БССР, созданного 22 июня 1965 года. В институте была создана экспериментальная база, позволяющая проводить исследования по физике и безопасности ядерных реакторов. В результате многолетней работы и в кооперации с рядом предприятий ядерного комплекса СССР была создана и введена в эксплуатацию в 1985 году передвижная атомная электростанция «Памир-630Д» с реактором тепловой мощностью 5 МВт (электрическая мощность станции 630 кВт) с диссоциирующим теплоносителем и рабочим телом нитрин. Станция предназначалась для использования в качестве автономного источника электрической энергии передвижных и стационарных объектов, находящихся в труднодоступных районах СССР. После аварии на ЧАЭС, установка была выведена из эксплуатации и захоронена в 1990 году.

В настоящее время основные направления научных исследований: исследования и разработки в области атомной энергетики, научного сопровождения строительства АЭС в Республике Беларусь; исследования и разработки в области ядерных и радиационных технологий в интересах различных отраслей народного хозяйства; обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; фундаментальные и прикладные исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц, физики высоких энергий. Основу экспериментальной базы составляют ядерные и радиационные установки.

В ОИЭЯИ — «Сосны» эксплуатируют три исследовательские ядерные установки – критические стенды «Кристалл» и «Гиацинт» и подкритический стенд «Ялина». На реакторах физической мощности проводят экспериментальные исследования по физике и ядерной безопасности реакторов перспективных ядерных установок. На подкритическом стенде «Ялина» выполняют экспериментальные исследования нейтронно-физических характеристик подкритических систем, управляемых внешним источником. На базе радиационно-технологического комплекса, в который входят универсальная гамма-установка и ускоритель электронов, выполняются научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-технологические работы в области радиационной физики, радиационной химии, радиационной биологии и материаловедения.Speaker: Тамара Николаевна Корбут (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны) -

5

Development and prospects of radiation medical physics in Russia

Radiation medical physics is a key interdisciplinary field at the intersection of nuclear physics, medicine, and engineering. In Russia, the development of radiation medical physics is closely linked to the advancement of nuclear technologies and the growing demand for high-precision methods in diagnostics and radiation therapy. Over the past decades, significant progress has been made in radiation therapy, medical imaging, and the production of medical radionuclides. In clinical practice, modern techniques in radiation therapy and dosimetry are rapidly evolving, aimed at improving treatment quality and dose delivery accuracy through the use of advanced medical accelerators and imaging systems. Furthermore, there is a steady increase in scientific research focused on improving radiotherapy technologies, optimizing treatment planning, and developing personalized approaches to cancer care.

The training of highly qualified specialists capable of operating advanced equipment and conducting scientific research in the field of medical physics is a crucial prerequisite for the continued growth of the discipline. Specialized academic programs and professional development courses have been successfully integrated into the educational system, ensuring the preparation of experts for both healthcare and industry. Since 1998, Moscow State University has trained over 230 medical physicists through undergraduate, graduate, and specialist programs, and more than 200 professionals have completed continuing education courses at MSU. A significant milestone was the launch of the first official accreditation of medical physicists in Russia, implemented by the Accreditation Center of Moscow State University, based on accumulated expertise in science and education. Over the past five years, nine PhD and three Doctor of Science theses have been successfully defended in the field.

Despite ongoing efforts, the demand for qualified medical physicists in Russia remains high. The future of radiation medical physics in the country is closely tied to the continued improvement of radiotherapy technologies, the advancement of medical imaging methods, and the expansion of radionuclide production. Close collaboration between academic institutions, research centers, and healthcare organizations will play a critical role in driving further progress.

Speaker: Prof. Aleksandr Chernyaev (Lomonosov Moscow State University) -

6

Возможности стереотаксического облучения на КПТ "Прометеус"

Протонная терапия является одним из передовых методов лучевой терапии. В последнее десятилетие наблюдается бурный рост появления центров протонной терапии в мире. В России действует 3 центра протонной терапии. Центр протонной терапии «Прометеус» расположен в г. Обнинске и является полностью российской разработкой. На сегодняшнее время в центре было пролечено более 1000 пациентов с нозологиями, локализованными в области головы и шеи. Экспозиция малых мишеней, менее 3 см3, на данный момент на комплексе не реализуется. Облучение таких мишеней требует реализации ряда физико-технических мероприятий.

В данном исследовании проводилось научно-технические изыскания для проведения стереотаксического облучения малых полей у домашних животных. Для реализации поставленной задачи потребовалось:

1. Изменить точку облучения и приблизить её максимально близко к выпускному раструбу канала выпуска ускорительного комплекса [1];

2. Изменить константы в системе планирования на соответствующие в положении планируемой экспозиции;

3. Провести корректировку снимков цифровой реконструкции, для верификации положения;

4. Изготовить стенд для проведения экспозиции;

5. Провести физико-дозиметрические исследования и валидацию результатов расчета с новыми константами.

Данные задачи были реализованы и на конец 2025 г. было пролечено более 20 животных с различными нозологиями.

Данная работа является демонстрацией возможности по реализации стереотаксического облучения малых мишеней на комплексе протонной терапии «Прометеус»- Мерзликин Г. В., Скотникова Н. А., Адарова А. И. и др. Верификация угловых характеристик узкого расходящегося пучка протонов на КПТ “Прометеус” // Краткие сообщения по физике ФИАН. – 2024. – № 11. – С. 32–43.

Speaker: Вячеслав Сабуров (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, Обнинск, Россия) -

7

Сцинтилляторы и сцинтилляционные детекторы для регистрации ионизирующих излучений

-

Speaker: Вячеслав Сергеевич Тимошин (Азимут Фотоникс) -

8

Функциональные возможности российских диджитайзеров на примере реализации 2D-нейтронного TOF спектрометра

Современные эксперименты в области ядерной физики требуют высокоточной регистрации и обработки сигналов с детекторов. Диджитайзеры играют ключевую роль в создании автономных измерительных комплексов, обеспечивая необходимую точность и надёжность. Сложность экспериментов приводит к появлению всё новых требований к цифровой электронике не только по скорости оцифровки, но и по всё усложняющейся обработке данных.

Одной из таких задач является 2D-нейтронная времяпролетная спектрометрия, для реализации которой требуется оцифровывать и корреляционно обрабатывать в режиме времени на ПЛИС более 5 каналов с частотой событий более 105 имп/сек по каждому каналу. Такой функционал был реализован на базе диджитайзера D125-16, что позволило достичь пространственного разрешения в 2 мм с точностью определения меток времени события на уровне 1 нс.

Отдельная часть доклада будет уделена линейке моделей диджитайзеров от ООО «Диджитайзер», их техническим характеристикам, алгоритмам потоковой обработки данных, реализуемым на уровне прибора, а также, и их применению в экспериментах, включая спектроскопию, измерения методом времени пролёта (TOF режим), регистрацию парных событий.Speaker: Alexander Pashkov (ООО "Диджитайзер") -

9

Комплексные системы (решения) для физических экспериментов

Подготовка современного ядерно-физического эксперимента и создание современной ядернофизической установки невозможно без широкого спектра приборов, комлектующих и специальных материалов напраленных на реализацию того или иного экспериментального метода. Современная система регистрации любых ионизирующих излучений состоит из детектора, чувствительного фотоприемника (для сцинтрилляционного метода), специализированных АЦП- спектрометров и компьютерных средств для обработки и хранения данных. Компания ТФТ предлагает услуги по комплектованию ядерно-физических экспериментов или установок под ключ по техническому заданию заказчика с использованием отечественных и импортных приборов, материалов и комплектующих.

Speaker: Алексей Абрамов (ТФТ) -

10

Системы диагностики пучкаSpeaker: Михаил Дмитриевич Ходаков (ГК "Научное Оборудование")

-

1

-

14:00

Общее фото

-

14:20

Обед

-

0. Plenary Актовый Зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет)

Актовый Зал

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Plenary

Convener: Владимир Воронин (Санкт-Петербургский государственный университет)-

11

Performance and operational experience of ALICE FIT in LHC Run3

The ALICE experiment underwent significant upgrades during the LHC Long Shutdown 2 (2019–2021), including the installation the new Fast Interaction Trigger (FIT) system. FIT comprises three detectors FT0, FV0 and FDD, which use Cherenkov and scintillation effects to detect charged particles originating from proton-proton (pp) and heavy-ion collisions [1]. FIT uses dedicated front-end electronics to measure the time and charge of pulses at bunch crossing interval of 25 ns and pp (Pb–Pb) interaction rates of up to 1 MHz (50 kHz).

In the online regime, the FIT detector provides an initial vertex position, fast triggers, beam luminosity, and background monitoring. The offline FIT data are important for event selection, determining and measuring multiplicity, centrality, collision time, event plane, and veto for diffractive and ultra-peripheral heavy-ion collisions.

This talk will introduce the FIT’s operational experience and performance, as well as its achievements and expected physics performance improvements.

References

1. W. H. Trzaska et al., Nucl. Instrum. Methods A 958, 162116 (2020)Speaker: Tatiana Karavicheva (Institute for nuclear reseach RAS, Affiliated with an international laboratory covered by a cooperation agreement with CERN) -

12

Первые результаты исследования спиновых эффектов на ядерных мишенях в эксперименте СПАСЧАРМ

На ускорительном комплексе У-70 НИЦ «Курчатовского института» - ИФВЭ получены первые результаты в эксперименте СПАСЧАРМ [1]. Основной задачей эксперимента является систематическое изучение спиновых эффектов во взаимодействии адронов, таких как односпиновые и двухспиновые эффекты с использованием поляризованной мишени и/или поляризованного пучка.

Одним из основных направлений исследований является также изучение таких физических наблюдаемых, как поляризация гиперонов и выстроенность векторных мезонов на ядерных мишенях. В экспериментальных сеансах на пучке отрицательных мезонов с импульсом около 27 ГэВ/c набраны первые экспериментальные данные на шести различных ядрах от углерода до свинца по поляризации $\Lambda$ и $\bar{\Lambda}$-гиперонов и спиновой выстроенности $\rho^0$(770)- и $K^{*-}$(892)-мезонов. Получены первые результаты, суммированные для всех ядер.

Полученные в эксперименте СПАСЧАРМ результаты измерения поляризации в реакциях $\pi^- A\rightarrow \Lambda X$ и $K^- A\rightarrow \Lambda X$ являются наиболее точными в мире. Впервые наблюдена поперечная поляризация ($P_N$) $\Lambda$-гиперонов, образованных при взаимодействии $K^-$-мезонов с ядрами.- Концептуальный проект эксперимента СПАСЧАРМ, Сотрудничество СПАСЧАРМ, ЭЧАЯ, 2023, том 54, выпуск 1, стр. 6

Speaker: Василий Мочалов (НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Протвино) -

13

Some selected highlights of relativistic heavy-ion collisions experiment

In this report I will present an overview of some selected results obtained in recent experimental studies of strongly-interacting matter at extreme conditions, as formed in ultra-relativistic nucleus-nucleus collisions at modern facilities. This will include the overview of fluctuations and correlations and flow studies in Pb+Pb, p+Pb and p+p collisions by ALICE and CMS at the LHC, role of strangess and charm in heavy-ion collisions, search of the critical end-point (CEP) by NA61/SHINE at the SPS. Production of light (anti)nuclei in high-energy pp, p–A, and A–A collisions is another topic of interest to be touched in comparison with hadronization models.

Perspectives for analysis of cumulants of conserved quantities in HI collisions at the MPD at NICA will be also discussed briefly. Finally, some recent results by Saint-Petersburg State University developments for the data analysis are supposed to be also presented -- the multipomeron exchange model, the long-range correlations and application of strongly intensive observables, the modified Glauber approach to the estimates of nucleon-nucleon collisions number, new observation of the independence of ratios of transverse energies of φ-mesons to other strange hadrons produced at midrapidity in very central A+A collisions in a wide range of $\sqrt{s_{\text{NN}}}$ from 30 GeV to 2760 GeV.The author acknowledges Saint-Petersburg State University for a research project 103821868

Speaker: Grigory Feofilov (Saint-Petersburg State University)

-

11

-

17:10

кофе-брейк

-

1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )

70(2013)

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Convener: Александр Власников (Санкт-Петербургский государственный университет)-

14

Статус эксперимента МОНУМЕНТ: текущие результаты и дальнейшие перспективы

Целью эксперимента MONUMENT является получение экспериментальных данных для вычисления параметров мюонного захвата на дочерних (по отношению к кандидатам на безнейтринный 2 $\beta ${}-распад) ядрах. Результаты измерении необходимы для проверки точности теоретических расчетов ядерных матричных элементов. В период с 2021 по 2023 было проведено несколько измерительных кампаний на мезонной фабрике Института Пауля Шеррера в Швейцарии (PSI) на пучке отрицательных мюонов $\pi $ Е1: с моментом пучка ~ 28 - 33 MeV/с и интенсивностью ~ (2 - 4) x $10^{4}$ $\mu^-$/s.

В докладе будет представлен анализ полученных данных в 2021 - 2023 годах во время измерения мюонного захвата на изотопически обогащенных (более 95%) мишенях $^{136}$Ва, $^{48}$Ti и $^{100}$Мо. Экспериментальная установка представляет собой массив германиевых детекторов, которые регистрируют излучение, образовавшееся в результате взаимодействия отрицательных мюонов мишенью. Отбор полезных событий проводился с помощью системы сцинтилляционных счетчиков, окружающих мишень, включенных на совпадения с германиевыми детекторами. Техническое описание эксперимента подробно приводится в [1].- Araujo, G.R., Bajpai, D., Baudis, L. et al. Eur. Phys. J. C 84, 1188 (2024). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-13470-6

Speaker: Вячеслав Белов (ОИЯИ) -

15

Features of data analysis in the experiments on measuring the cross-sections of γ-ray emission from (n, xγ) reactions induced by 14.1 MeV neutrons

The TANGRA (TAgged Neutrons and Gamma-RAys) project [1, 2] is aimed at studying the interaction of fast 14.1 MeV neutrons with various nuclei for both fundamental and applied purposes. One of the recent modifications [3] of the setup for measuring the differential and total cross-sections of γ-ray emission was made in order to reduce the measurement time and increase counts statistics. The close geometry of the detectors leads to the appearance of a number of systematic effects associated with multiple scattering and absorption of incident and secondary particles in the sample and the materials of the experimental setup, as well as with the sample beam coverage. The contributions of these effects are interrelated and cannot be considered separately from each other, as well as separately from the detectors efficiency. In this presentation we will consider an approach that allows us to take into account all these effects together. The analysis procedure will be demonstrated using the results for the cross-sections of the γ-ray production in the (n, xγ) reactions induced by 14.1 MeV neutrons in the TiO2 sample. The present study was supported by the Russian Science Foundation (grant no. 23-12-00239).

[1] I. Ruskov, Yu. Kopatch, V. Bystritsky, V. Skoy, V. Shvetsov, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, R. Capote Noy, D. Grozdanov, TANGRA collaboration, Tangra – an experimental setup for basic and applied nuclear research by means of 14.1 MeV neutrons, ND2016, EPJ Web Conf. 146 (2017) 03024, https://doi.org/10.1051/epjconf/201714603024.

[2] I. Ruskov, Yu. Kopach, V. Bystritsky, V. Skoy, D. Grozdanov, N. Fedorov, T. Tretyakova, F. Aliev, C. Hramco, V. Slepnev, N. Zamyatin, A. Gandhi, D. Wang, A. Kumar, E. Zubarev, E. Bogolubov, Y. Barmakov, TANGRA collaboration, TANGRA multidetector systems for investigation of neutron-nuclear reactions at the JINR Frank Laboratory of Neutron Physics, EPJ Web Conf. 256 (2021) 00014, https://doi.org/10.1051/epjconf/202125600014.

[3] А. В. Андреев, Н. А. Федоров, Д. Н. Грозданов, П. С. Прусаченко, Ю. Н. Копач, Т. Ю. Третьякова, Г. В. Пампушик, К. Храмко, А. П. Зуев, П. Г. Филончик, П. И. Харламов, И. Н. Русков, В. Р. Ской и коллаборация TANGRA, Изучение углового распределения и сечения излучения гамма-квантов в ядрах Si и O в реакциях с быстрыми нейтронами, Известия РАН. Серия физическая, принята к публикации.Speaker: Pavel Prusachenko (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research) -

16

Measurements of the gamma-ray emission cross sections and angular distributions from (n, xγ) reactions with 14.1 MeV neutrons

The study of inelastic scattering of fast neutrons by atomic nuclei is of great importance for both fundamental and applied neutron-nuclear physics. Reactions induced by neutrons provide a unique source of information for describing the processes of strong interaction between nucleons.

Inelastic scattering processes are utilized to study the characteristics of excited states of target nuclei [1]. The practical application of the (n,n'γ) reaction necessitates the expansion and refinement of experimental data on this process. Research on the inelastic scattering of fast neutrons has recently become more active, driven by new prospects for nuclear energy production using fast neutron reactors.

The purpose of this experiment was to refine the available data on emission cross sections and angular distributions from the inelastic scattering of 14.1 MeV neutrons by certain light nuclei. This work was conducted within the framework of the international TANGRA (TAgged Neutrons and Gamma RAys) project at the Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.

Inelastic scattering was studied using the Tagged Neutron Method [2], in which neutrons with an energy of 14.1 MeV, produced in the d(t,a)n reaction, are “tagged” by detecting alpha particles. Gamma quanta from the (n,n'γ) reaction were recorded using a new multidetector system [3]. The experimental data are presented and discussed in comparison with previously published results.Acknowledgment

This work was conducted with financial support from the Russian Science Foundation (grant no. 23-12-00239).- W. Hauser and H. Feshbach. The Inelastic Scattering of Neutrons, Phys. Rev., 1952, vol. 87,

p. 366., https://doi.org/10.1103/PhysRev.87.366. - I.N. Ruskov, Yu.N. Kopatch, V.M. Bystritsky et al. Physics Procedia, vol. 64, 2015, pp. 163-170,

ISSN 1875-3892, https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.04.022. - Yu.N. Kopatch, D.N. Grozdanov, N.A. Fedorov et al. Moscow University Physics Bulletin, vol. 79,

No 3, pp. 308-317, 2024. https://istina.msu.ru/publications/article/683109723/.

Speaker: Dimitar Grozdanov (Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, Russia.) - W. Hauser and H. Feshbach. The Inelastic Scattering of Neutrons, Phys. Rev., 1952, vol. 87,

-

17

Расчёт угловых распределений гамма-квантов на ядре 48 Ti в реакциях с быстрыми нейтронами

В рамках международного проекта «TANGRA»[1] (TAgged Neutrons and Gamma RAys) в Лаборатории Нейтронной Физики им. И.М.Франка (ОИЯИ) ведётся систематическое исследование рассеяния меченых нейтронов на атомных ядрах [2-4]. Одна из целей проекта «TANGRA» - создание и развитие базы данных по сечениям реакций взаимодействия нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами различных элементов и характеристическим γ-линиям для расширения применимости метода меченых нейтронов для элементного анализа различных материалов и веществ. На сегодняшний день подборки существующих в мире данных по угловым распределениям излучения γ-квантов не полны и для многих ядер противоречивы. С целью их анализа, а также изучения наших экспериментальных данных была предпринята попытка теоретического описания процесса излучения γ-квантов в реакциях с быстрыми нейтронами.

Угловые распределения γ-квантов, испускаемых в процессе рассеяния нейтронов, могут быть получены с использованием формализма теории угловых корреляций [5]. При этом также требуется учесть механизм заселения уровней ядра при неупругом рассеянии нейтронов. Это можно сделать используя формализм S-матрицы рассеяния, элементы которой в данной работе были рассчитаны с применением программного кода ECIS [6],позволяющего вычислить неупругое дифференциальное сечение рассеяния нейтронов и элементы S-матрицы рассеяния на ядрах с помощью оптической модели методами связанных каналов и DWBA.

Данная работа посвящена расчётам угловых распределений гамма-квантов в реакциях (n,n’γ) с быстрыми нейтронами для ядра 48 Ti.

- TANGRA Project. Frank Laboratory of Neutron Physics:

https://flnp.jinr.int/en-us/main/facilities/tangra-project-en. - И. Д. Дашков и др., Изв. РАН. Сер. физ. 86(8), c. 1081 (2022);

I.D. Dashkov et al.,Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 86(8), p. 893 (2022). - D. A. Grozdanov et. al., Chinese Physics C. 48, 034003 (2024).

- Ю. Н. Копач и др., Вестник Моск. Ун-та. 79(3), 240201 (2024);

Yu. N. Kopatch et. al. // Mosc. Univ. Phys. Bull, 79(3), p. 308-317 (2024). - L. C. Biedenharn, M. E. Rose, Reviews of modern physics. 25(3), p.729-777

(1953) - J.Raynal, Notes on ECIS94, Note CEA-N-2772 (1972)

Speaker: Alexander Andreev (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research) - TANGRA Project. Frank Laboratory of Neutron Physics:

-

14

-

2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Университет)

3058

Санкт-Петербургский Университет

Convener: Victor Tselyaev-

18

Ternary fission of actinides induced by thermal neutrons with light particles emission

In [1-3] the virtual mechanism of ternary fission of the compound nucleus $(A, Z)$, formed by the capture of the thermal neutron by target-nucleus $(A-1, Z)$ as the two-stage process was suggested. At the first stage light particle $(A-A_{LP},Z-Z_{LP})$ with kinetic energy close to the Coulomb barrier height is emitted from the nucleus $(A, Z)$ with the forming of the virtual state of the intermediate nucleus having internal energy lower than its ground state energy and undergoing binary fission at the second stage. The yield $N_{LP}$ of the light particle and the energy distribution $W(T_{LP})$ related to one act of the binary fission are defined as [1-3]

$N_{LP}=\int W(T_{LP})dT_{LP}=\frac{\Gamma_{LP f}}{\Gamma_f^A}; W(T_{LP})=\frac{1}{2\pi}\frac{(\Gamma_{LP}^A)^{(0)}}{(Q_{LP}^A+|{B_n}|-T_{LP})^2}=\omega_{LP}\frac{\hbar c \sqrt{2T_{LP}}}{2R_{neck}\sqrt {\mu c^2}}P(T_{LP})$

where $\Gamma_{LP f}$ and $\Gamma_f^A$ are the widths of the ternary and binary fission of compound nucleus $(A, Z)$, correspondingly, $(\Gamma_{LP}^A)^{(0)}$ is the width of the virtual decay of the nucleus $(A, Z)$ with light particle emission from the deformed transition fission state corresponding to the configuration (0) of these nuclei with the neck radius $R_{neck}$ between two fission prefragments, $Q_{LP}^A$ is the heat of the decay of the nucleus $(A, Z)$ with light particle emission, $B_n$ is neutron binding energy in $(A, Z)$, $P(T_{LP})$ is light particle penetrability factor of the Coulomb barrier formed by the sum of the non-spherical nuclear and Coulomb potentials of the light particle interaction with nucleus $(A-A_{LP},Z-Z_{LP})$, $\omega_{LP}$ is the probability of light particle formation in the neck of the nucleus $(A, Z)$, $\mu$ is the reduced mass of light particle and nucleus $(A-A_{LP},Z-Z_{LP})$. Using the experimental energy distributions $W(T_{LP})$ [4 - 6], the estimations of the $R_{neck}$ [7] and taking into account that penetrability factor $P(T_{LP})\approx 1$ at the maximal energies of the emitted light particles $(T_{LP})_{max}$ the estimations of the probability of the light particle formation were obtained for the target-nuclei $^{233}U$, $^{235}U$, $^{249}Cm$, $^{251}Cf$, in fission induced by thermal neutrons.

1. S.G. Kadmensky et al. PEPAN 63, 620 (2022)

2. S.G. Kadmensky, L.V. Titova, D.E. Lyubashevsky Phys. At. Nucl. 83, 326 (2020)

3. L.V. Titova, Bulletin MSU. Ser. 3: Physics. Astronomy. № 5, 64 (2021)

4. Yu.N. Kopatch et. al. // CP798 Nuclear Fission and fission spectroscopy, p. 115 (2005)

5. S.Vermote et al. Nuclear Physics A 837, 176 (2010)

6. I. Tsekhanovich et al. Phys. Rev. C 67, 034610 (2003)

7. S.G. Kadmensky, D.E. Lyubashevsky, P.V. Kostryukov, A.A. Pisklyukov PEPAN 21, 1114 (2024)Speaker: Larisa Titova (Voronezh State University) -

19

Sequential mechanism of triple collinear nuclear fission

Triple collinear fission of a weakly excited compound fissile nucleus is analyzed on the basis of a sequential two-stage mechanism associated at the first stage with double fission of this nucleus with the formation of two fission fragments, and at the second stage with double fission of one of these fragments. In this case, the presentation of coldness of fission fragments at the first and second stages is used, when their spins and orbital moments are formed by taking into account the bending and wriggling vibrations of the corresponding fragments. In this connection in the paper for the first time the above vibrations are taken into account twice.

Speaker: Stanislav Kadmensky (Voronezh State University) -

20

Light ions accompanied break-up of the medium heavy fission isomers

In series of the photo-fission reactions, namely, $^{235, 238}$U(γ, f), $^{232}$Th(γ, f), $^{242}$Pu(γ, f) we have found that some part of the fission fragments (FFs) are presumably born in the state of the fission isomer with the yield Y ≈ $10^{-3}$ binary fission and with the lifetime $\tau_{isom}$ > 400 nsec [1, 2]. A binary break-up of such fragments was observed when they pass through a solid-state foil. The effect takes place also for the FFs from $^{252}$Cf(sf). In the proposed presentation we discuss the mode of the break-up with forming light ions in the mass range (3–20) u as one of the resultant decay products. The link of such events with known polar emission of the light charged particles is analyzed.

References

- D.V. Kamanin et al., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, V. 87, 1238 (2023).

- D.V. Kamanin et al., Journal of Physics: Conference Series, V. 2586, 012043 (2023).

Speaker: Dr Dmitry Kamanin (Joint Institute for Nuclear Research) -

21

Coming back to the problem of the true ternary fission - actual view

In the past, there were multiple attempts to find the so-called “true ternary fission” i.e. ternary fission with comparable masses of the fragments. So far, it has not been done, at least not in the frame of the traditional experimental approaches. In a series of our experiments, we have observed ternary partition of the heavy nuclei [1, 2] when one of the fragments of binary fission undergoes a break-up while passing through a solid-state foil. Among such events, there is a fraction of them with comparable masses of the resultant fragments. It should be stressed that the fragment undergoing a break-up is born in the shape isomer state [3]. In our presentation, we discuss a possible mechanism of the ternary partition leading to comparable masses of the fragments.

References

1. Yu.V. Pyatkov et al., Eur. Phys. J. A 48 (2012) 94–110.

2. D.V. Kamanin, Yu. V. Pyatkov, "Clusters in Nuclei – Vol.3" ed. by C. Beck, Lecture Notes in Physics 875, pp. 183–246 (2013).

3. Yu.V. Pyatkov et al., Physics of Atomic Nuclei, 2024, Vol. 87, Suppl. 3, pp. S418–S425.Speaker: Pyatkov Yury (FLNR)

-

18

-

3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )

2053

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Convener: Константин Ершов (Радиевый институт им. Хлопина)-

22

Метод оценки работоспособности оптического и электронного тракта для подсистемы BBC в детекторе SPD

Детектор спиновой физики (SPD) - это эксперимент на коллайдере NICA, предназначенный для изучения спиновой структуры протона, дейтрона и других связанных со спином явлений с использованием поляризованных пучков при энергиях в системе центра масс до 27 ГэВ и светимостью до 10^32 см^-2 с^-1. Одной из подсистем начальной фазы эксперимента SPD является Beam-Beam Counter (BBC). BBC спроектирован как высокогранулированный сцинтилляционный детектор.

Ранее был проведен цикл исследований, посвящённых выбору оптимальных материалов для прототипа. На этой основе, был разработан и протестирован 8-ми канальный прототип сектора. В настоящий момент проводится тестирование плат преобразования оптического сигнала в электрический, на основе кремниевых фотоумножителей (SiPM), и ведутся исследования различных вариаций оптического коннектора. В этой связи, разработка механизма проверки - является актуальной задачей.

В работе представлен метод проверки оптических коннекторов, основанный на засвечивании волокном бокового свечения (SGF). Данный метод является одним из вариантов проверки наиболее уязвимого места – коннектора, и может служить в качестве инструмента для быстрой проверки собранного сектора. Обсуждаются первые полученные результаты; перспективы применения в рамках прототипа кольца подсистемы BBC.

Speaker: Алексей Тишевский (ОИЯИ) -

23

Исследование однородности пластиковых сцинтилляторов прототипа детектора локальной поляриметрии Beam-Beam Counter для эксперимента SPD с помощью сканирования рентгеновским пучком

Эксперимент Spin Physics Detector (SPD) на ускорительном комплексе NICA будет изучать спиновую структуру нуклона в столкновениях пучков поляризованных протонов и дейтронов, при этом для локальной поляриметрии будет использован специализированный детектор Beam-Beam Counter (BBC), построенный на основе пластиковых сцинтилляционных пластин со считыванием сигнала через спектросмещающее оптоволокно (WLS) и кремниевый фотоумножитель (SiPM) [1]. Качественные характеристики сцинтилляционных пластин, в частности их однородность, напрямую влияют на точность и стабильность измерений [2]. Так как конструкция детектора предполагает использование около 800 каналов считывания сигнала, необходимо оптимизировать методологию установления факта пригодности изготавливаемых образцов [3].

В работе представлена усовершенствованная методика оценки однородности сцинтилляторов, основанная на точечном облучении фиксированной геометрической области пластины с помощью рентгеновской трубки AMPTEK Mini-X с серебряной мишенью и круглым коллиматором 2 мм. Для позиционирования источника использован координатный столик с разрешением не хуже 20 мкм. Регистрируемый световой отклик анализировался с применением системы CAEN FERS-5200, а полученные данные использованы для построения профиля отклика по поверхности сцинтиллятора.

Методика позволяет выявить локальные неоднородности световыхода, сравнивать образцы между собой и оценивать пригодность пластин для использования в системе локальной поляриметрии. Представлены сравнительные данные для профилей отклика с использованием более прецизионного источника питания фотоумножителя и методика сканирования, позволяющая исследовать как единичные детекторы, так и сборки сцинтилляционных пластин. Разработанный подход планируется рекомендовать к применению в процедурах приёмочного контроля и отбора сцинтилляторов для детекторов BBC в составе установки SPD.Литература

- The SPD Collaboration. Technical Design Report of the Spin Physics Detector at NICA. Natural Science Review 1, 1 - 325 (2024).

- Tishevsky A.V., Dubinin F.A., et al. The SPD Beam-Beam Counter Scintillation Detector Prototype Tests with FERS-5200 Front-End Readout System. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 723–726 (2024).

- Zakharov A.M., Dubinin F.A., et al. Material Selection of the SPD Beam-Beam Counter Scintillation Detector Prototype. Phys. Part. Nuclei 55, 1091–1098 (2024).

Speaker: А. М. Захаров (Национальный Исследовательский Ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-технический институт), Москва, Россия) -

24

Разработка и тестирование Катодно-стриповых камер (CSC) для эксперимента BM@N

BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) - первый эксперимент, работающий на ускорительном комплексе Нуклотрон/NICA в ОИЯИ [1]. Целью эксперимента BM@N

является исследование динамики реакций и изучение модификации свойств адронов в ядерной материи, рождение странных гиперонов около порога и поиск гиперядер с использованием установки BM@N во взаимодействиях выведенных пучков ионов Нуклотрона с фиксированными мишенями. В рамках проекта также ведется исследование структуры ядер на малых меж-нуклонных расстояниях на детекторе BM@N. Нуклотрон обеспечит эксперимент пучками различных частиц от протонов до ионов золота с кинетической энергией от 1 до 6 АГэВ. Максимальная кинетическая энергия ионов с отношением заряда к атомной массе 0.5 составляет 6 АГэВ. Максимальная кинетическая энергия ионов золота с Z/A~0.4 составляет 3.8 АГэВ, а максимальная кинетическая энергия для протонов составляет 13 АГэВ.

Детекторы CSС (внешний трекер) способны работать при высокой плотности частиц и расположены вне магнитного поля после анализирующего магнита с целью точной привязки к трекам, реконструированным в детекторах FSD и GEM внутри анализирующего магнита [2]. CSC используются для фильтрации ложных треков и треков с плохо восстановленными параметрами с целью поиска соответствующих совпадений во времяпролетных системах TOF400 и TOF700. Первый детектор CSC был разработан и собран в ЛФВЭ ОИЯИ в 2018 году. Первые пучковые испытания CSC были проведены в 2018 году на пучке аргона с кинетической энергией 3.2 AГэВ и пучке криптона с кинетической энергией 2.3 AГэВ [3]. В сеансе 2023 года с пучком ксенона на установке BM@N были установлены четыре камеры с размерами чувствительной области 1×1 м2 и одна камера с размерами 1,5×2 м2.Литература

- The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex. Nucl.Instrum.Meth.A 1065 (2024) 169532

- A. Galavanov et al., Performance of the BM@N GEM/CSC tracking system at the Nuclotron beam, EPJ Web Conf. 204 (2019) 07009

- S. Afanasiev et al., Production of π+ and K+ mesons in argon-nucleus interactions at 3.2 AGeV, hep-ex arXiv:2303.16243.

Speaker: Расулджон Каттабеков (ОИЯИ) -

25

Development and Performance Evaluation of ECal Modules in China for the NICA-MPD

The Electromagnetic Calorimeter (ECal), a critical sub-detector of Multi-Purpose Detector (MPD) at Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA), is designed to identify and measure electrons, photons, and neutral hadrons produced in high-energy heavy-ion collisions. Its Shashlyk-type architecture combines lead absorbers and plastic scintillators in a layered geometry to optimize measurement precision.

Chinese MPD group has developed 768 ECal modules(one-third of the whole ECal). In this report, the mass production process of ECal modules and a performance test system designed for the mass production will be discussed. The uniformity of the ECal modules achieved based on cosmic ray test will be presented, indicating the mass produced ECal modules met the design requirements and the quality control in mass production is effective. Furthermore, I would give a larger emphasis to physics feasibility studies for neutral mesons with the ECal based on Bi+Bi@9.2GeV simulated using realistic event generators.

Speaker: Ms Yonghong Wang (Shandong University)

-

22

-

4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics Актовый зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет )

Актовый зал

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Convener: Алексей Дзюба (Санкт-Петербургский государственный университет)-

26

Machine-learning-based particle identification

In this work, we introduce a novel method for Particle Identification (PID) within the scope of the MPD experiment at the NICA accelerator complex of Joint Institute for Nuclear Research. Identifying products of ultrarelativisitc collisions produced in the heavy-ion experiments is one of the crucial objectives of most of the physics analysis. The principal challenge for PID is to provide good identification in a wide range of the particle momentum. Typically employed PID methods rely on hand-crafted selections, which compare experimental data to theoretical predictions. We propose using Machine Learning (ML) approach the method for PID, which has a wide range of different models for classification task. This study demonstrates the use of gradient boosted decision trees (GBDT) for particle identification, focusing on six particle types in simulated Bi+Bi collisions at $\sqrt{s_{NN}}=$ 9.2 GeV. Our approach improves the PID purity and efficiency in momentum ranges, where feature overlap limits classical methods, of the selected sample for all investigated particle species.

Speaker: Artem Korobitsin (JINR) -

27

Neural network domain adaptation for addressing the generator-dependence problem in impact parameter estimation

This study addresses the challenge associated with estimating the impact parameter of heavy-ion collisions using data from microchannel plate detectors for future NICA experiments [1-3]. The primary issue arises from the dependence of algorithms quality on the choice of event generator model, specifically QGSM [4], EPOS [5], and PHQMD [6], which were investigated in our work.

To resolve this model-induced bias, we evaluated multiple data analysis methodologies. Initially we employed classical techniques, such as dimensionality reduction via principal component analysis (PCA) and naive training on mixed datasets. Then we focused on advanced domain adaptation strategies. The most robust performance was achieved using a deep reconstruction neural network (DRNN) [7]. Algorithms trained via this approach demonstrated accuracy approaching that of models trained on single-generator datasets, while significantly outperforming naive mixed-data training.

The results highlight that the domain adaptation can be utilized in mitigating generator-specific biases, offering a step toward generalized algorithms for impact parameter estimation. These findings are prominent for advancing the analysis of event generator properties and the development of generalized algorithms better suited for future experimental data.

[1] A.A.Baldin, G.A. Feofilov, P. Har'yuzov, and F.F. Valiev, // Nucl. Instrum. Meth.A 2020, V.958, P.162154. https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.04.108

[2] https://nica.jinr.ru/

[3] K.A. Galaktionov, V.A. Roudnev, and F.F. Valiev, Moscow Univ. Phys. Bull. 78 (2023) Suppl 1, S52-S58

[4] Amelin N. S., Gudima K. K., Toneev V. D., Sov. J. Nucl. Phys. 1990. V. 51(6), P. 1730-1743

[5] Werner, Klaus and Liu, Fu-Ming and Pierog, Physical Review C 2006, V. 74

[6] Aichelin, J. and Bratkovskaya, E. and Le Fèvre, A. and Kireyeu, V. and Kolesnikov, V. and Leifels, Y. and Voronyuk, V. and Coci, G., Physical Review C 2020, V. 101

[7] Wang, M. and Deng, W. Neurocomputing, 2018, V. 312, P 135-153Speaker: Кирилл Галактионов (Санкт-Петербургский государственный университет) -

28

Graph Neural Network-based neutron reconstruction in the HGND at the BM@N experiment

The Highly Granular Neutron Detector (HGND) is designed for the BM@N experiment, aimed at investigating neutron emission in heavy ion collisions at beam energies of up to 4A GeV. The HGND allows the identification of neutrons and the reconstruction of their energies using time-of-flight method, which is crucial for analyzing neutron yields and azimuthal flow. Given the challenging energy range of $0.5-4$ GeV and the significant background contributions in the BM@N environment, the development of advanced reconstruction algorithms is essential. In this contribution, we present a graph neural network approach to the neutron reconstruction problem and discuss the preliminary results of the proposed algorithm.

Speaker: Vladimir Bocharnikov (HSE University) -

29

Bayesian approach for centrality determination in nucleus-nucleus collisions in experiments at the NICA accelerator complex

One of the priority tasks being solved in the experiments BM@N and MPD at the NICA accelerator complex is to classify events into centrality classes. The centrality procedure allows us to estimate the initial geometry in heavy ion collisions using the relation between the observable and the impact parameter. The observable is usually the multiplicity of produced charged particles or the energy of the spectator nucleons [1, 2]. Determining centrality using forward detectors is an important task, as it will suppress the autocorrelation effect in measurements on proton multiplicity fluctuations and can provide an independent approach for centrality determination [3].

In this work, new methods are proposed for centrality determination based on the Bayesian approach using the measured energy of the spectator in the forward hadron calorimeter FHCal. The efficiency of the proposed methods was tested on data from the BM@N experiment for Xe+CsI collisions at a beam energy of 3.8 AGeV and on simulation data for Xe+W collisions at 2.5 AGeV in MPD-FXT. To estimate the accuracy of the proposed methods, the obtained results were compared with the classical approach based on the multiplicity of charged particles and the Glauber model.

References

1. Idrisov, D., Segal, I., Golosov, O. & Taranenko, A. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 627–630 (2024).

2. Parfenov, P., Idrisov, D., Luong, V. B. & Taranenko, A. Particles 4, 275–287 (2021).

3. HADES Collaboration et al. Eur. Phys. J. A 54, 85 (2018).Speaker: Dim Idrisov (INR RAS)

-

26

-

7. Nuclear medicine 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Универститет)

90(3011)

Санкт-Петербургский Государственный Универститет

Convener: Alexandr Chernyaev (Lomonosov Moscow State University)-

30

Оценка вклада нейтронов в дозу при облучении протонами

При формировании терапевтического распределения дозы фиксированного пучка протонов с использованием их двойного рассеивания может возникать значительное количество вторичных нейтронов вследствие взаимодействия протонов с материалами защиты и системы формирования. Учёт дозовой нагрузки от нейтронного излучения важен для радиотерапии, поскольку нейтроны обладают высокой проникающей способностью и могут достигать глубоко залегающих органов, имея при этом более высокую относительную биологическую эффективность (ОБЭ) по сравнению с протонами. Поэтому контроль дозы от нейтронного излучения при протонной терапии важен как для качества лучевой терапии, так и для безопасности персонала и окружающей среды.

В компьютерную модель протонной лучевой установки ИЯИ РАН, подробно описанную в работе [1], добавлены виртуальные детекторы, собирающие данные по потокам нейтронов в зависимости от их энергии [2]. Для сбора данных выбраны принципиально значимые области, характеризующиеся взаимодействием пучка протонов с бетонной защитой, элементами системы формирования терапевтического пучка и дозиметрическим водным фантомом. Для получения вклада нейтронов в эффективную дозу использовались эмпирические коэффициенты пересчёта флюенса нейтронов в эффективную дозу [3]. Результатом работы является численная оценка пространственного распределения в процедурном помещении лучевой установки ИЯИ РАН эффективной дозы от нейтронного излучения, создаваемого в результате облучения заданного объёма мишени протонами с дозой 1 Гр. Этот результат будет использован при исследовании флэш-эффекта в облучении протонами биологических мишеней, включая живые модели.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-15-00040 «Разработка ядерно-физических и радиобиологических методов протонной флэш-терапии».- G. V. Merzlikin, S. V. Akulinichev, I.A. Yakovlev. «Simulation of a proton beam facility in the TOPAS MC software package». Moscow Univ. Phys. Bull. 11 (2023), doi.org/ 10.55959/MSU0579-9392.78.2310201.

- Sang-Eun Han, Gyuseong Cho, Se Byeong Lee. An Assessment of the Secondary Neutron Dose in the Passive Scattering Proton Beam Facility of the National Cancer Center,nNuclear Engineering and Technology, Volume 49, Issue 4, 2017, Pages 801-809, ISSN 1738-5733, doi.org/10.1016/j.net.2016.12.003.

- ICRP, 2010. Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures. ICRP Publication 116, Ann. ICRP 40(2-5).

Speaker: Григорий Мерзликин (ИЯИ РАН) -

31

Методика облучения протонами живых моделей во флэш-режиме

Проведение экспериментов по облучению лабораторных животных пучками протонов с высокой и сверхвысокой мощностью дозы является актуальной темой исследований в области медицинской физики и радиобиологии. Интерес обусловлен несколькими ключевыми аспектами, связанными с особенностями воздействия пучков высокой интенсивности на живые организмы, как физического, так и биологического характера. Исследование дает возможность оценить потенциальные терапевтические возможности внедрения протонной флэш-терапии в онкологии и исследовать биологические основы флэш-эффекта.

Подготовка к экспериментам по облучению животных (в данном случае - крыс линии Wistar (Rattus norvegicus)) состоит из оптимизации действующей установки комплекса протонной терапии ИЯИ РАН посредством последовательного подбора конфигурации формирующих устройств и оценки получаемых параметров поля облучения согласно модели [1] для симуляции работы установки с использованием библиотек Geant4 и ПО Topas MC. Рассмотрены возможные варианты комбинаций элементов лучевой установки – поглотителей, рассеивателей, модуляторов энергии и коллиматоров – с целью облучения мишеней (новообразований) различных размеров при минимальных потерях интенсивности излучения и минимальном облучении нормальных тканей.

Данная работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-15-00040 «Разработка ядерно-физических и радиобиологических методов протонной флэш-терапии».[1] G. V. Merzlikin, S. V. Akulinichev, I.A. Yakovlev. «Simulation of a proton beam facility in the TOPAS MC software package». Moscow Univ. Phys. Bull. 11 (2023), doi.org/10.55959/MSU0579-9392.78.2310201

Speaker: Иван Яковлев (ИЯИ РАН) -

32

Impact of unaccounted doses on the effectiveness of radiation therapy

Radiation therapy is widely used for the treatment of various types of cancer. However, several factors remain unaccounted for during the treatment planning stage, which may lead to additional dose exposure to the patient.

When medical electron linear accelerators operate at energies above 8 MeV, secondary neutron fluxes are generated. The dose contribution from these secondary neutrons is neither evaluated nor incorporated in current treatment planning systems [1]. To assess this contribution, a computer model of the linac head was developed and verified using measured percent depth dose (PDD) distributions in water. Monte Carlo simulations were performed to obtain the spectra of secondary neutrons and to evaluate their contribution to both absorbed and equivalent doses [1, 3].

Secondary neutrons may also be generated in structural components of proton accelerators and even within the patient's body during proton and hadron therapy. Modeling was carried out to estimate the additional neutron-induced dose from a rotating range modulator wheel of a proton accelerator. Additionally, to assess risks to staff and accompanying persons, neutron radiation parameters were calculated for proton beams interacting with a water phantom.

Another unaccounted factor is distortion in MR imaging, which can lead to discrepancies between the delivered and planned radiation therapy [2]. Experimental studies were conducted using MRI scanners with magnetic field strengths of 0.5 T and 1.5 T to evaluate image distortions in custom-made phantoms. Based on these MR images, a treatment plan was generated and compared with a plan based on CT imaging, and the resulting unaccounted dose was evaluated.

- Chernyaev, A., Belikhin, M., Lykova, E., & Shcherbakov, A. (2023). GEANT4 Simulation of Photoneutron Spectrum from Medical Linear Accelerator. Quantum Beam Science, 7(3),27. https://doi.org/10.3390/qubs7030027

- Lykova, E. N., Shcherbakov, A.A., Strelkovskaya, A. P., et al. (2024). Experimental Evaluation of MRI Image Distortion for Radiation Therapy Planning. Bulletin of Moscow University. Series 3: Physics. Astronomy, 79(4), 2440703. (In Russian)

- Chernyaev, A. P., Lykova, E. N., & Shcherbakov, A. A. (2023). Contribution of Secondary Particles to Absorbed Dose Formation During Radiation Therapy. Russian Nanotechnologies, 18(4), 540–546. https://doi.org/10.56304/S1992722323040052 (In Russian)

Speaker: Alexey Shcherbakov (Lomonosov Moscow State University) -

33

Протонная лучевая терапия на базе циклотрона Ц-80 в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

Протонная лучевая терапия (ПЛТ) занимает особое место в клинической практике и применяется в тех ситуациях, когда особенности поглощения протонного пучка особенно полезны. В частности, высокие результаты достигнуты в протонной онкоофтальмологии. ПЛТ пациентов с внутриглазными злокачественными новообразованиями (ЗН) пучками протонов позволяет повысить вероятность локального контроля опухоли и снизить количество постлучевых осложнений, ведущих зачастую в энуклеации. На большом статистическом материале показано, что резорбция опухоли достигается в 98 % случаев, причём функция зрения (в той или иной степени) сохраняется у 48 % пациентов [1, 2]. Брахитерапия является методом выбора при лечении малых (3…10 мм) внутриглазных опухолей, использование аппарата Gamma-knife приводит к большому количеству постлучевых осложнений, хотя техника его применения сейчас становится всё более отработанной. Хирургическое вмешательство связано с потерей зрения и глаза. При этом ПЛТ пациентов с внутриглазными ЗН больших размеров (высота опухоли более 10 мм) является практически безальтернативным методом лечения, позволяющим в большинстве случаев сохранить глаз, а в половине случаев - зрение.

Стоит заметить, что глаз среди всех локализаций в ПЛТ является одним из самых сложных органов в контексте позиционирования и планировании облучения. Это связано с непосредственной близостью к структурам глаза, чувствительным к радиации. Также глаз является рентгенпрозрачной подвижной структурой, что создаёт трудности иммобилизации. Реализация технологии ПЛТ пациентов с внутриглазными ЗН — это сложный процесс, требующий вовлечения больших аппаратных, программных и информационных ресурсов на каждом из этапов проведения ПЛТ. Для контроля точности доставки дозы требуется системы мониторинга пучка и автоматизированного управления, работающие в реальном времени.

В докладе рассматриваются основные этапы технологии проведения ПЛТ пациентам с внутриглазными ЗН и результаты разработки соответствующих аппаратно-программных средств для её реализации в проекте создания онкоофтальмологического комплекса ПЛТ на базе циклотрона Ц-80 в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ. Терапевтический пучок протонов, генерируемый циклотроном Ц‑80, имеет энергию 70 МэВ. Это соответствует пробегу примерно 4 см в воде и позволяет облучать практически все локализации ЗН в области глаза и орбиты глаза. В рамках проекта создана система мониторинга протонного пучка, программное обеспечение верхнего и нижнего уровня для реализации технологического процесса, который в данном проекте выстроен на основе современных достижений лучевой терапии. Сооружение Онкоофтальмологического комплекса протонной лучевой терапии на базе циклотрона Ц-80 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ и вывод его на проектную производительность решит проблему лечения сложных онкологических заболеваний таких, как меланома глаза, для целого региона РФ.

Цитируемая литература

1. Goitein G., Schallenbourg A., Verwey J. et al. Proton radiation therapy of ocular melanoma at PSI – long term analysis. // Abstracts of PTCOG 48 Meeting. Heidelberg, Germany, 2009.

2. Dendale R., Lumbroso-Le Rouic L., Noel G. et al. Proton beam radiotherapy for uveal melanoma: results of Curie Institute-Orsay proton therapy center (ICPO). // Intern. Journ. of Radiation, Oncology, Biology, Physics. 2006. Vol. 65. N 3. Р. 780-787.Speaker: Жанна Лебедева (ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»)

-

30

-

19:00

Приветственный концерт классической музыки Актовый зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет)

Актовый зал

Санкт-Петербургский Государственный Университет

-

20:00

Фуршет

-

09:00

-

-

0. Plenary Лекторий Института Истории (Санкт-Петербургский Государственный Университет )

Лекторий Института Истории

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Plenary

Convener: Владимир Жеребчевский (СПбГУ)-

34

Гипероны в нейтронных звездах

Мы рассматриваем взаимосвязь между свойствами гиперонных взаимодействий и характеристиками нейтронных звезд. Как известно, включение в рассмотрение гиперонов приводит к смягчению уравнения состояния материи нейтронных звезд, что приводит к противоречию с наблюдениями нейтронных звезд с массами около двух масс Солнца. В этой связи особое значение приобретает вопрос о максимальном использовании современной информации о гиперонных взаимодействиях, базирующейся на данных по гиперядерным системам, для описания сильно нейтроноизбыточной материи нейтронных звезд при плотностях, в несколько раз превышающих ядерную плотность. При этом различные потенциалы гиперонных взаимодействий, хорошо описывающие гиперядерные данные, могут давать существенно различные уравнения состояния.

Будет рассмотрен статус текущих исследований гиперядер со странностью S= -1 и -2, а также представлены результаты расчетов характеристик нейтронных звезд, выполненных в рамках подхода с использованием современных гиперон-нуклонных и гиперон-гиперонных потенциалов Скирма, полученных из исследований гиперядер.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 24-22-00077

Speaker: Татьяна Третьякова (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова) -

35

Self-consistent microscopic description of nobelium isotopes

Nobelium isotopes serve as a test gateway for theoretical models pretending to description of superheavy elements [1]. We give a general review of the present status of spectroscopy of nobelium isotopes and present a systematic investigation of their ground-state properties and low-energy spectra of $^{250-262}$No [2] in the framework of self-consistent Quasiparticle Random-Phase-Approximation (QRPA) with Skyrme forces [3]. The model was previously widely applied to exploration of low-energy spectra and fine structure of giant resonances in light, medium and heavy nuclei, see e.g. [4-6]. The monopole, quadrupole, octupole and hexadecapole excitations as well as some K-isomers of a high multipolarity in No isotopes are considered. The main attention is paid to nuclei $^{252}$No and $^{254}$No, for which the most extensive experimental spectroscopic information is available. In particular, we analyze a possible shell gap in neutron single-particle spectrum and corresponding drop of the neutron pairing in these isotopes. The features and assignment of K-isomers are discussed in detail, taking into account the latest experimental data [7-9]. The disputed $8^-$ isomer in $^{252}$No is firmly assigned. Low-energy pairing-vibrational $K^{\pi}=0^+$ states in $^{252,254}$No are predicted.

[1] R.-D. Herzberg and P.T. Greenlees, Prog. Part. Nucl. Phys. ${\bf 61}$, 674 (2008).

[2] V.O. Nesterenko, M.A. Mardyban, A. Repko, R.V. Jolos, P.-G.Reinhard, arXiv:2502.09096[nucl-th], to be published in Phys. Rev. C.

[3] A. Repko, J. Kvasil, V.O. Nesterenko, P.-G. Reinhard, Eur. Phys. J. A ${\bf 53}$, 221 (2017).

[4] G. Colo, D. Gambacurta, W. Kleinig, J. Kvasil, V.O. Nesterenko, A. Pastore, Phys. Lett. B ${\bf 811}$, 135940 (2020).

[5] A. Bahini, V.O. Nesterenko, et al, Phys. Rev. C ${\bf 105}$, 024311 (2022).

[6] V.O. Nesterenko, P.I. Vishnevskiy, P.-G. Reinhard, A. Repko, J.Kvasil, Eur. Phys. J. A ${\bf 60}$, 28 (2024).

[7] M.S. Tezekbayeva et al, Eur. Phys. J. A ${\bf 58}$, 52 (2022).

[8] M. Forge et al, J. Phys.: Conf. Series, ${\bf 2586}$, 012083 (2023).

[9] S.G. Wahid et al, Phys. Rev. C ${\bf 111}$, 034320 (2025).Speaker: Valentin Nesterenko (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research) -

36

Водородоподобная симметрия в спектрах легких мезонов